Lo psicodramma come teatro di immagini

«Nella vita psichica del singolo, l’altro è regolarmente presente come modello,

come oggetto, come soccorritore, come nemico, e pertanto,

in quest’accezione più ampia ma indiscutibilmente legittima,

la psicologia individuale è al tempo stesso, fin dall’inizio,

psicologia sociale» (Freud).

«L’inconscio è il discorso dell’Altro» (Lacan).

«Nell’’acqua dell’arte’, nella “nostra acqua” che è anche il caos,

si trovano le scintille infuocate dell’anima del mondo…

Queste forme corrispondono alle idee platoniche,

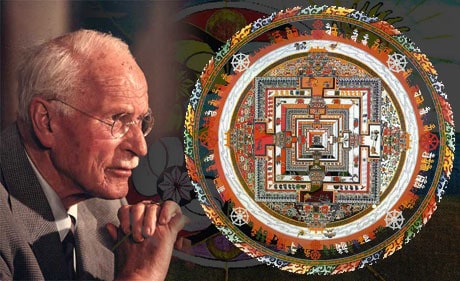

…un’espressione filosofica degli archetipi psicologici» (Jung).

[]

«Siamo fatti di quella materia

di cui son fatti i sogni e la nostra breve vita

è circondata da un sogno» (Shakespeare).

«C’è un sogno che ci sta sognand» (Un Boscimano del Kalahari).

Il teatro delle immagini

«Bene, dottor Freud, io parto da dove lei finisce. Lei incontra le persone nel contesto artificiale del suo studio […]. Lei analizza i loro sogni. Io cerco di dar loro il coraggio di sognare ancora. Io insegno alla gente la parte di Dio» (Moreno, 1946, p. 66).

Questa frase fu pronunciata da Moreno, il padre dello psicodramma, nel 1912 in occasione di un suo incontro con Freud, il padre della psicoanalisi. Nonostante lo psicodramma di Moreno sia molto differente dallo psicodramma analitico che oggi viene realizzato negli studi di psicoanalisti provenienti dalle più disparate formazioni teoriche, la sua frase è molto attuale, soprattutto nel contesto sociale nel quale viviamo, in cui la capacità di sognare e di creare immagini (poiesis), di “fare anima”, è relegata ai luoghi di culto religioso, al lettino dello psicoanalista, oppure viene definita “stranezza” o “malattia”.

Sulla stessa linea si colloca la psicologia scientifica che si preoccupa di studiare il comportamento, di ricercare le cause neurofisiologiche di un determinato modo di essere, di misurare e di classificare i disturbi psichiatrici. Accanto a tutto ciò ci si potrebbe soffermare a riflettere sul significato originario della parola “psicologia”, quello legato all’etimologia, tentando di far emergere quello che è il discorso dell’anima.

L’anima non può essere né misurata né classificata poiché, recita Eraclito, «Per quanto tu percorra l’intero cammino non potrai raggiungere i confini dell’Anima, tanto è profonda la sua natura» (Eraclito fr. 45). Parafrasando Galimberti si può affermare che il termine anima è una metafora attraverso cui l’uomo tenta di descriveretutto ciò che sfugge all’ordinario incedere della ragione, la quale ignora il sottile legame che esiste tra piacere e dolore, tra maledizione e benedizione, tra luce del giorno e buio della notte, e come tutte le cose sono incatenate, intrecciate, innamorate, senza una visibile distinzione, perché l’abisso, che tutte le sottende, vuole che così sia il mondo.

L’Anima è il mondo in cui vive il piccolo popolo che è dentro di noi, metafora delle nostre emozioni, dei nostri atteggiamenti della vita di ogni giorno, che ci allontana dal conformismo legato alla coscienza collettiva portandoci nelle sue profondità senza tempo. Ares, Afrodite, Artemide, Dioniso, Eros, Zeus, Era, Atena, Poseidone, Iside e Osiride, Thor, Odino… rappresentano, con le loro storie, il mito dell’umanità che torna a vivere nel sogno. In questa chiave può essere interpretata la frase di Moreno, come un’esortazione a dare spazio e voce agli Dei dentro di noi. Mentre Freud si occupava del sogno, Moreno dà vita al teatro dello psicodramma portando in scena avvenimenti di vita reale ma, lo vedremo, le loro strade non sono affatto dissimili.

Un noto psicoanalista francese di orientamento freudiano, Dideur Anzieu, paragona il gruppo di terapia ad un sogno. «I soggetti vanno ai gruppi nella stessa maniera in cui durante il sonno entrano in un sogno. Dal punto di vista della dinamica psichica, il gruppo equivale al sogno» (Anzieu, 1976, p. 203). Entrambi permettono ai partecipanti di entrare in contatto con l’altro lato dello specchio, il lato inconscio (cfr. ibidem).Per Anzieu, infatti, gli inconsci individuali, in una situazione gruppale, comunicano tra di essi (cfr. ibidem).

Con Jung e con la scoperta dell’inconscio collettivo la psicologia del profondo, come la chiamò Freud, oltre a rifarsi all’ontogenesi si apre alla filogenesi, la storia umana collettiva, attraverso le immagini archetipiche. Per Jung gli archetipi sono le idee originarie, le immagini universali presenti fin dai tempi remoti, immagini collettive comuni almeno a tutto un popolo se non a tutta un’epoca. Con Hillman è possibile affermare che ogni immagine è archetipica, anche l’Io, poiché, continua Donfrancesco, rappresenta il principio dal quale scaturiscono altre immagini ad alimentare la nostra vita interiore, «una fonte da cui possono scaturire ancora fantasie, immagini, pensieri, azioni […] si che la distinzione fra immagine e immaginazione, tra immagine e azione, risulta a suo proposito inadeguata» (Donfrancesco, 1998, p. 30).

È proprio in questa ottica che va inquadrato lo psicodramma, e anche il sogno, come il luogo in cui non hanno più senso i criteri della logica aristotelica, in cui l’immaginare coincide con l’agire e l’azione è essa stessa immaginazione. Scrive Hillman: «Agendo sull’immaginazione, partecipiamo alla natura dentro di noi. Il metodo di questa azione non è così facile come si può credere, poiché non si tratta soltanto di un’attività della mente» (Hillman, 1972, pp. 62-3).

Nello psicodramma si realizza, ancora più che nel sogno, la fusione tra immaginazione ed azione la quale si esprime sia nel senso più letterale, poiché fisicamente i corpi dei partecipanti al gruppo si muovono, parlano, interagiscono tra di essi, sia in senso metaforico poiché attraverso il corpo si muovono, parlano, interagiscono, si moltiplicano le immagini. Lo stesso Jung affermava che ogni esperienza che abbiamo, «ogni pensiero, ogni sentimento e ogni percezione sono composti d’immagini psichiche, e il mondo esiste soltanto in quanto noi siamo capaci di produrre un’immagine» (Jung, 1954, p. 494). E il corpo, che nello psicodramma ha parte attiva, esiste per noi in quanto gli attribuiamo un’immagine. In esso le immagini trovano il luogo attraverso cui esprimersi e nella disposizione circolare, tipica del teatro antico, il palcoscenico più adatto poiché, scrive Hillman, «L’inconscio produce drammi, invenzioni poetiche: è teatro» (Hillman, 1983, p. 47). Come nel sogno nello psicodramma si consumano i drammi della psiche e si fa arte, teatro.

Jung, in Riflessioni teoriche sull’essenza della psiche,scrive che nella maggior parte dei sogni si può riconoscere una certa struttura non diversa da quella del “dramma”. «Il sogno è un teatro in cui chi sogna è scena, attore, suggeritore, regista, autore, pubblico e critico insieme», in cui tutte le figure sono tratti personificati della personalità di chi sogna (Jung, 1947/1954, p. 285).

Hillman riprende l’intuizione di Jung sulla struttura drammatica del sogno e della psiche stessa. Egli scrive nella sua opera Le storie che curano: «La mente è fondata nella sua stessa attività narrativa, nel suo fare fantasia. Questo “fare” è poiesis. Conoscere la profondità della mente significa conoscere le sue immagini, leggere le immagini, ascoltare le storie con una attenzione poetica, che colga in un singolo atto intuitivo le due nature degli eventi psichici, quella terapeutica e quella estetica» (Hillman, 1983, p. III). Dunque Hillman privilegia l’aspetto artistico della psicoterapia non escludendo la sua capacità di guarire ma «La capacità della psicoterapia di guarire, dipende dalla sua capacità di continuare a ri-raccontarsi, in rinnovate letture immaginative delle sue stesse storie» (ibidem, p. V).

Come nel sogno le immagini che emergono dai partecipanti al gruppo recitano le loro storie creando drammi sempre nuovi. Riferendosi ad una nota espressione di Freud secondo il quale il sogno è la via regia per accedere all’inconscio, Hillman definisce la poiesis come la via regia alla via regia, la via regia per accedere al sogno, e quindi alle immagini psichiche. Ed allora lo psicodramma, il luogo in cui si mettono in comune e si intersecano storie, sogni, immagini della psiche in forma drammatica, è un’ulteriore via regia per entrare in contatto con la realtà dell’anima.

L’individuazione e lo psicodramma

Una grande differenza tra la psicoanalisi di Freud e la psicologia analitica di Jung consiste nel fatto che Freud va alla ricerca delle cause di un evento psichico, mentre Jung non si occupa tanto delle sue premesse storiche, ma dello scopo al quale esso tende (cfr. Jung, 1945/48, p. 89;1957/58, p. 303). Hillman riprende le riflessioni di Jung evidenziando come i due psicologi abbiano un modo diverso di concepire la psicologia. Freud rimane ancorato, nei racconti dei suoi casi clinici, a schemi causali strettamente legati alle fasi storiche della vita dei pazienti, e quindi la domanda che si pone è “perché?”. «Jung ci insegna a considerare il fine cui tendono i personaggi e il luogo ove si dirigono, perché sono questi aspetti che principalmente influenzano la forma delle storie» (Hillman, 1983, p. 11). La domanda che si pone, quindi, è “a che scopo?”.

Per Jung le storie individuali si dispiegano attraverso un processo che egli definisce processo di individuazione. Racconta di essersi accorto della sua esistenza osservando l’evolversi delle immagini psichiche in lunghe serie di sogni. Esse gli si presentavano non come eventi incoerenti ed unici, ma secondo un processo che si sviluppa per gradi programmati (cfr. Jung, 1945/48, p. 312).«Questo processo in verità corrisponde al naturale decorso di una vita nella quale l’individuo diventi quello che da sempre era» (Jung, 1934/54, p. 38). Lo scopo è raggiungimento del Sé che è allo stesso tempo il centro della psiche e la sua totalità, la meta del processo di individuazione e anche l’origine di esso, come dice Aurigemma il nulla pieno di possibilità infinite (cfr. Aurigemma, 1989, p. 202).

Il processo di individuazione, però, è inteso da Jung come un percorso che si svolge individualmente. Egli afferma che nella terapia di gruppo si corre il rischio di arenarsi a livello collettivo (cfr. Jung, 1940/1950, p. 124) poiché ogni esperienza di gruppo determina nell’individuo un livello di consapevolezza inferiore rispetto a quello che invece caratterizza l’esperienza individuale. Jung parla del gruppo in maniera positiva soltanto per quanto riguarda le rappresentazioni solenni di cerimonie sacre. In esse la moltitudine dei fedeli può mantenere una certa consapevolezza rimanendo cosciente di ciò che si sta verificando senza sconfinare nell’istintualità inconscia. Ciò avviene perché sono stimolati l’interesse e l’attenzione del singolo che può vivere così un’esperienza relativamente individuale (cfr. ibidem, pp. 123-4).

Rosati e molti altri psicodrammatisti junghiani ritengono, invece, che il gruppo sia uno strumento psicoterapeutico efficace. Jung non sbagliava nel ritenere che il gruppo potesse essere di ostacolo al processo di individuazione del singolo individuo, ma l’esperienza ha insegnato che molto dipende da come esso viene gestito. L’interazione con i membri dello psicodramma può rappresentare, infatti, attraverso i contributi personali, le immagini che vengono messe in comune, un terreno fertile alla realizzazione del processo di individuazione della psiche. Scrive Rosati: «…se lo psicologo analista mantenesse un’ottica coerentemente junghiana interpretando il senso di uno psicodramma attraverso un ricorso sistematico alla teoria degli archetipi, egli finirebbe per omologare le storie e i destini dei partecipanti sotto il segno di comuni costellazioni dell’inconscio collettivo, perdendo di vista le occasioni di differenziazione individuale offerte alle concrete esperienze di gruppo» (Rosati, 1992, p. 579). Nello psicodramma il ruolo dell’animatore è fondamentale proprio perché attraverso i suoi interventi si può attuare la differenziazione tra le singole individualità del gruppo.

Migliorati, anch’egli psicoterapeuta di gruppo di orientamento junghiano, afferma che«il gruppo funziona come una metafora esperienziale della psiche complessa … Ogni membro del gruppo rappresenta per gli altri, a seguito dei noti meccanismi (identificazione proiettiva, introiezione ecc.), un aspetto della loro complessità; e viceversa, il gruppo nel suo insieme individua una dinamica affettiva unitaria a cui ciascuno partecipa» (Migliorati, 1989, p. 48). L’autore ritiene che il processo di individuazione possa essere favorito dalle relazioni del gruppo poiché, come teorizza la Gestalt, la percezione è il risultato dell’interazione e dell’organizzazione delle varie parti, non la semplice somma di esse. Dunque esiste una dinamica unitaria anche nello psicodramma della quale ogni membro fa parte, un processo di individuazione analogo a quello della psiche individuale, ma che riguarda il gruppo.

Partendo dalle argomentazioni di Jung e tenendo presente le riflessioni degli psicodrammatisti junghiani si può dunque affermare che lo psicodramma è il luogo in cui si può realizzare un processo di individuazione del gruppo che tende ad un Sé di gruppo ed un processo di individuazione della psiche individuale dei singoli componenti, che tende ad un Sé individuale. Va sottolineato in tal senso che Jung stesso concepiva l’individuazione come differenziazione delle parti della psiche individuale, concetto che si potrebbe estendere alla differenziazione tra i soggetti nello psicodramma.

Dall’analisi empirica dei sogni risultano valide sia l’impostazione che pone l’accento sul processo di individuazione come ricerca dell’armonia, dell’unità, sia di quella che lo definisce come differenziazione. Come un sogno, lo psicodramma può essere analizzato secondo entrambe le chiavi di lettura. In esso si svolgono le trame delle immagini nella psiche dei singoli individui, realizzando il Sé della psiche. Come in un sogno di gruppo poi le immagini individuali, entrano in relazione con le immagini degli altri componenti del gruppo, insieme si muovono in un processo di individuazione che realizza un Sé di gruppo. È come nel pantheon olimpico in cui le divinità, nella sacralità di ognuna, realizzano la sacralità dell’intero Olimpo.

La figura dell’animatore

Lo psicodramma è caratterizzato da due figure analitiche fondamentali, l’animatore e l’osservatore che, secondo Elena Croce, dovrebbero alternare i loro ruoli. È importante infatti che la funzione analitica venga distribuita su due persone reali, ciascuna delle quali presenta caratteristiche peculiari a livello di temperamento, di stile di ascolto o di intervento (cfr. Croce, 1990, p. 59).

L’animatore conduce la dinamica di gruppo e quindi è presente in maniera esplicita durante quasi tutta la seduta. Anzieu parla di una prima fase in cui i componenti del gruppo si trovano ad affrontare la resistenza passiva e la paura di doversi esporre. Con la guida dell’animatore dal silenzio iniziale emergono i sogni, le storie di ognuno che si intrecciano creando, di associazione in associazione, immagini e trame sempre nuove. I membri del gruppo mettono in comune le proprie immagini interiori, le proprie angosce che circolano, come direbbe la Croce, o che fanno eco, come vorrebbe Anzieu. L’animatore poi sceglie una delle storie raccontate nel gruppo da drammatizzare, quella che ritiene che possa meglio contenere le tematiche e le immagini emerse nella seduta, oppure una storia significativa e chiarificatrice per una singola persona. Segue il momento del gioco nel quale le immagini acquistano vitalità e concretezza e, attraverso lo scambio dei ruoli, i membri del gruppo hanno la possibilità di indossare i panni dell’altro, di far parlare non soltanto l’io ma anche le altre immagini della psiche. Dopo il gioco l’animatore chiederà a chi ha giocato o ha doppiato i vari ruoli di esprimere le sensazioni provate nel gioco, e di riconoscere le immagini emerse come parti di sé con le quali confrontarsi.

La conduzione di un gruppo, scrive Anzieu, è caratterizzata dall’abilità dello psicologo di lasciarsi prendere dai fantasmi che in esso circolano, di “farsi coinvolgere” senza, però, “essere coinvolto”, cioè senza rimanerne prigioniero; «in altre parole[…] partecipa senza essere “agito” dai fantasmi ma accogliendoli, conoscendoli e comunicandone la conoscenza» (Anzieu, 1976, p. 193). L’animatore interviene nel momento in cui lo ritiene opportuno, non necessariamente nel momento in cui gli viene richiesto. Quando se ne presenta l’occasione comunica al gruppo, nei limiti delle possibilità di comprensione dei partecipanti, ciò che ha compreso, o, con i suoi interventi, lo prepara gradualmente, lo aiuta ad intravedere ed a scoprire il senso dell’esperienza comune (cfr. ibidem, p. 48).

Come l’auriga della biga alata platonica l’animatore deve saper gestire le energie dell’anima, il cavallo bianco ed il cavallo nero, in modo da non farsi travolgere dall’uno o dall’altro. Potrebbe prevalere il cavallo nero «storto, eccessivo, conformato senza regola; presenta la cervice massiccia, il collo breve; i lineamenti schiacciati, la tinta oscura, l’occhio scintillante iniettato di sangue; si accompagna a violenza e a millanteria; è peloso intorno alle orecchie, sordo e a stento cede alla frusta coi pongoli» (Platone (a), 253e). In questo caso il gruppo segue l’onda delle passioni abbandonandosi ad esse ed il rischio è quello di cui parlava Jung, di arenarsi a livello collettivo, di rimanere inflazionati dalle immagini collettive che si attivano senza controllo di uno sguardo esperto che aiuti a gestirle. Anzieu descrive questa situazione con la metafora dell’oceano. Assimila la folla ad un oceano, immagine strettamente legata alla madre.La folla-oceano è associata al rischio di essere inghiottita da se stessa, di annegare in se stessa (la madre divoratrice), ma anche all’angoscia che venga calpestata (come madre che cura e dà calore, nutrimento e sicurezza), annullata da se stessa, e quindi perduta (cfr. Anzieu, 1976, p. 180). Con Jung potremmo parlare di Uroboros materno nel quale si rischia di annegare, di non esistere, ma che allo stesso tempo dà calore e sicurezza, la sicurezza del non mettersi in gioco in prima persona, che si sgretola invece quando cominciano a nascere le singole individualità.

Questa situazione di caos originario uroborico si presenta in modo evidente nei gruppi agli inizi. È emersa ad esempio in gruppi composti da intellettuali che, per non mettersi in gioco in prima persona, si dilettano in dissertazioni storico-scientifico-culturali, oppure in gruppi di giovani, per i quali il problema pregnante è quello del rapporto con l’altro sesso, che si smarriscono in generalizzazioni su come sono gli uomini o le donne perdendo di vista le storie personali.

In questi casi il ruolo dell’animatore è fondamentale. Dal caos iniziale, dall’uroboros si deve cominciare a differenziare. Egli è l’alchimista che conosce quali sono le fasi del processo che conduce all’unità: solve et coagula. Allora entra in funzione il cavallo bianco della biga alata platonica, «quello in miglior forma, è di figura dritta e snella, ha la cervice alta, le froge regali, il mantello bianco e gli occhi neri, ama la gloria temperata e pudica, ed è amico dell’opinione verace; lo si guida senza frusta solo con l’incitamento e la ragione» (Platone (b), 253 d-e).

Ma come per il cavallo nero, se prende il sopravvento il cavallo bianco, l’energia razionale, lo psicodramma cessa di essere il luogo in cui si dà vita alle immagini, il luogo del fare anima e diventa luogo di letteralismi. Le stesse idee di processo dinamico, individuazione, inconscio collettivo, risultano sterili letteralismi se non si adotta quella che Hillman definisce una visione in trasparenza, se non si abbandona l’idea stessa come nozione, per vedere attraverso essa. Egli utilizza la metafora del vetro per rappresentare la realtà psichica. Il vetro non è visibile poiché assume l’aspetto del suo stesso contenuto e se i contenuti psichici sono posti dietro ad un vetro vuol dire che sono nate le immagini, che è avvenuto il passaggio dalla realtà palpabile alla realtà metaforica. »Soltanto quando l’alchimista riusciva a mettere le sue sostanze d’anima in un vaso di vetro e a tenervele, aveva effettivamente inizio il suo lavoro psicologico. Il vetro è l’immagine concreta della visione in trasparenza» (Hillman, 1975, p. 247).

Vedere in trasparenza vuol dire attivare gli Dei dentro di noi per poter com-prendere l’altro, com-patire l’altro, e vedere con gli occhi dell’anima, attraverso essi, le storie, i racconti, le immagini.

La figura dell’osservatore

L’osservatore è seduto in un angolo, in disparte, e non interviene per tutta la durata della seduta. Il suo compito si basa essenzialmente sull’ascolto. Partecipa in silenzio alle storie del gruppo ponendosi ad una certa distanza per poter intervenire brevemente al termine della seduta con le sue osservazioni analitiche, con domande aperte per rievocare situazioni rimaste in sospeso, puntualizzare aspetti a suo avviso nodali, »rovesciando ancora una volta il discorso manifesto e mettendo in questione le certezze raggiunte. Come un sasso che cade in uno specchio d’acqua scompiglia ancora una volta l’immagine di Narciso che rischia di prendere una forma definitiva, o, quanto meno, abbastanza stabile» (Croce, 1990, p. 59).

Se lo psicodramma è il luogo in cui le immagini possono trovare vita e se le immagini sono il prodotto della fantasia allora ha ragione Elena Croce nel dire che in esso non hanno dimora la certezza, la stabilità poiché altrimenti, aggiungo io, si rischia di ingabbiare e di uccidere ancora una volta la ricchezza creativa delle immagini nella logica dell’io, si rischia il sacrificio dell’indomito cavallo nero sull’altare dell’equilibrio e della staticità. L’osservatore quindi, ripercorrendo e mettendo in evidenza i punti fondamentali della seduta, tenderà a rovesciare o a mettere in dubbio le certezze raggiunte evocando nuovi punti di vista anch’essi possibili. Con parole ed espressioni come “forse…”, “non potrebbe essere che…” riprende tematiche lasciate in sospeso dall’animatore aprendo il discorso imagistico a nuove possibilità, a storie sempre nuove. La Croce, che ha alle spalle una grande esperienza analitica come psicoanalista sia individuale sia di gruppo, una volta disse che comunque è sempre bene accennare, insinuare il dubbio, esprimere i propri pensieri al paziente poiché noi non sappiamo cosa egli farà delle nostre parole, ma sicuramente qualcosa ne farà (Croce, comunicazione personale). Nel consulto delfico della Pizia la sacerdotessa non taceva, non diceva, accennava. Le parole dell’osservatore, come quelle della sacerdotessa, risuonano nella psiche dei partecipanti. Per questo è importante che siano puntuali ma ad ampio raggio, che l’osservatore non imponga le proprie certezze ma che suggerisca, che evochiper lasciare alle immagini psichiche la possibilità di creare altre immagini, di fare poiesis, di fare anima.

Fare anima vuol dire fare immagini che rappresentano la realtà della psiche individuale e collettiva, immagini che in noi dimorano ma che non sono nostre, immagini che vengono da lontano, immagini archetipiche. L’osservatore allora, seguendo l’insegnamento di Jung, può soffermarsi brevemente anche nell’amplificazione evocando altre immagini ereditate dalle fantasie umane collettive, dal mito, dall’alchimia, dalle fiabe e dalle tradizioni popolari…

Scrive Jung: «Quando deve trattare con un archetipo, un analista farà bene a riflettere. Nel trattare con l’inconscio personale non si deve pensare troppo e nemmeno aggiungere qualcosa alle associazioni del paziente. È forse possibile aggiungere qualcosa alla personalità di un altro? […] L’altro ha una propria vita e una propria psiche, perché è una persona. Ma quando non è una persona, quando è anche me stesso, ha la mia stessa struttura psichica di fondo, io posso cominciare a pensare, ad associare per lui. Posso addirittura fornirgli il contesto necessario perché lui non lo avrà senz’altro, non sa da dove provenga il granchiosauro e non ha alcuna idea di cosa significhi, mentre io lo so e posso dargli il materiale di cui ha bisogno» (Jung, 1935, pp. 101-2).

L’amplificazione quindi diventa un’altra chiave di lettura delle storie, quella più antica e più vera, nella quale le immagini si liberano dai legami con la realtà concreta ed individuale sfociando nella loro matrice collettiva, «Facendo confluire il cosmico nel personale e liberando il personale nel cosmico, il metodo diventa una re-ligio, un ri-collegare, un ri-memorare» (Hillman, 1982, p. 24) e lo psicodramma diviene così il teatro della memoria.

Hillman scrive che l’anima immaginativa «Noi la incontriamo nelle sue numerose incarnazioni come anima delle acque senza le quali inaridiremmo, come anima della vegetazione che inverdisce la nostra speranza […] come Signora degli Animali che cavalca le nostre passioni. Essa è […] un’unghiuta arpia, un freddo e bianco spettro dalle insane manie – ma in pari tempo una nutrice, un’ancella, una ninfetta Cenerentola, incerta e priva di storia, una tabula rasa in attesa della parola. Ed è anche la Sofia della sapienza, la Maria della compassione, la Persefone della distruzione, l’irresistibile Necessità e Moira e la sua Musa» (Hillman, 1975, pp. 94-5). Ed è a queste immagini che si vuole dare nuova vita, nei luoghi in cui diamo a loro la possibilità di esprimersi ed a noi di ricordare, rimemorare. Uno di questi luoghi della memoria è lo psicodramma.

Il momento del gioco

Il gioco, scrive Elena Croce, è «l’elemento centrale e qualificante» (Croce, 1990, p. 46) dello psicodramma, anche se si può verificare che in alcune sedute non si realizzi. Nello psicodramma analitico s’impone la necessità, continua l’autrice, di passare dal discorso indiretto del racconto fatto al posto al discorso diretto, che si realizza nel gioco psicodrammatico.

Il gioco è come il sogno, un sogno dormito in piedi (Jean Cocteau). In esso «il sognatore è invitato a recitare il suo sogno come se fosse una commedia ma anche a ristrutturarlo dandogli il finale e l’esito simbolico da lui immaginati» (Rosati, 1992, p. 589). È il luogo in cui la fantasia e le immagini interiori hanno la possibilità di esprimersi liberamente, come avviene nel gioco spontaneo dei bambini. Il dramma interiore di ogni partecipante al gruppo così si trasforma in un gesto teatrale. Non a caso drama in inglese significa teatro e to play vuol dire giocare, ma anche recitare. Winnicott affermava che forse soltanto nel gioco sia fanciulli sia adulti sono veramente liberi di esprimere la propria creatività, la libertà che nello psicodramma di Moreno prende il nome di spontaneità, il mezzo per esprimere in maniera autentica la propria realtà psichica.

È fondamentale che non solo il paziente ma anche l’animatore riesca ad esprimersi, nel gioco, con spontaneità, afferma Rosati, poiché«Il suo scopo non è la sistematica interpretazione da parte del terapeuta né la ricerca immediata di un senso, ma il gioco stesso: se lo psicodrammatista, realizzando questo teatro, riesce a contenere il gioco, cioè a comprenderlo senza spiegarlo, sarà ripagato dall’insight del paziente che fornirà egli stesso le interpretazioni» (ibidem, pp. 585-6). L’interpretazione infatti rischia di uccidere il sogno, la fantasia poiché, dice Hillman, è nel mistero che essa trova la vita. Come nei culti terapeutici di Esculapio era fondamentale il sognare, non l’interpretazione del sogno, così i sogni, le fantasie, le immagini che prendono vita nello psicodramma, specialmente nel momento del gioco, hanno dei propri rituali, una propria logica alla quale il terapeuta non può sovrapporre la propria poiché rischierebbe di ucciderela vitalità simbolica delle immagini. Con questo non si vuoleescludere la “presa di coscienza” dal campo della riflessione psicologica. Il passaggio dalla parola al gioco, dalla narrazione delle proprie storie alla rappresentazione concreta di esse, scrive Rosati, «può permettere una combinazione dialettica dei due approcci: quello analitico tradizionale, basato sul primato dell’Io e sulla capacità di giudizio razionale, e quello attivo, che enfatizza l’esperienza piena e diretta delle immagini e delle emozioni invocata da Hillman» (ibidem, p. 593).

Nel gioco la rêverie terapeutica si svolge all’interno di un gruppo di partecipantiche accompagnano la drammatizzazione, anche con interventi di doppiaggio, e che consentono al “sognatore” di oggettivare la “creazione onirica soggettiva”. Avviene così il necessario confronto con l’Altro, con l’altro fuori e dentro di noi. Caratteristica fondamentale del gioco infatti è quella dello scambio dei ruoli. Nella prima parte del gioco il protagonista sceglie gli altri personaggi della sua storia e recita la parte di se stesso, dell’io; nella seconda parte si trova a giocare un altro ruolo nell’ambito della stessa storia, quello che l’animatore riterrà più opportuno perché più problematico da far emergere e più difficile da accettare per l’io. In questo modo emergono le immagini che interagiscono nel palcoscenico allo stesso tempo concreto e metaforico dello psicodramma in cui l’anima si differenzia e si mostra nelle sue mille sfaccettature.

Jung dice che l’anima per esistere ha bisogno della sua altra parte, che si trova sempre in un “Tu”, ed è tramite il “Tu” che è possibile conoscere se stessi. Nel gioco dello psicodramma si attua questo processo attraverso il quale si dà vita alle immagini, alle fantasie latenti che vivono in forma teatrale, che diventano esperienza artistica, che parlano il linguaggio dell’anima. Scrive Hillman: «… niente colpisce l’anima, niente le dà tanto entusiasmo, quanto i momenti di bellezza nella natura, in un volto, un canto, una rappresentazione, o un sogno. E sentiamo che questi momenti sono terapeutici nel senso più vero: ci rendono consapevoli dell’anima e ci portano a prenderci cura del suo valore. Siamo stati toccati dalla bellezza» (Hillman, 1999, p. 87). Bellezza significa assumere, prendere a cuore, interiorizzare, divenire intimi, e quindi, nell’atto teatrale si compie un atto terapeutico ed estetico artistico perché si realizza la bellezza dell’anima prendendosi cura dell’anima.

Anche Aristotele si era reso conto dell’effetto catartico che la rappresentazione teatrale poteva provocare nello spettatore. Parlava di catarsi estetica che vuol dire ”purificazione” del corpo e dell’anima, come per gli iniziati ai misteri Eleusini. Moreno estende questo effetto dallo spettatore all’attore. Ma ogni singolo attore del teatro dello psicodramma, lo abbiamo visto, porta in sé un altro teatro interiore, il teatro psichico in cui attrici sono le immagini dell’anima. La purificazione estetica quindi va estesa anche alle immagini che, come adepti ai misteri, trovano nello psicodramma, nel sacro temenos (il recinto sacro, non a caso i partecipanti al gruppo siedono in cerchio), il luogo in cui purificarsi per accedere alla sacralità del rito.

Il gioco come rite d’entrée

Ogni membro dello psicodramma ripercorre le orme del neofita che si prepara a diventare iniziato. Si appresta ad entrare nel tempio dei Misteri nei quali l’io diurno vacilla lasciando il posto alle immagini mitiche, nei quali l’ordine, la perfezione e la ricerca di spiegazione cedono il posto al caos, all’imperfezione, alla pura intuizione. Per questo, pur frequentando assiduamente gruppi di psicodramma, molte persone hanno difficoltà a mettersi in gioco, a superare le resistenze dell’io, ad entrare realmente da adepti nel rito collettivo. Nei riti in onore di Iside era necessario purificarsi nell’acqua e nel fuoco prima di entrare nella cerchia degli adepti. È quindi necessario liberarsi degli abiti dell’io eroico, erculeo, posare la spada prima di incontrare le anime del mondo infero.

Attraverso il gioco il rito raggiunge il suo apice, si completa, il libro della vita si dischiude e le immagini si animano assumendo sembianze corporee. Il momento del gioco con la sua messa in gioco delle immagini che recitano le loro storie sul palcoscenico dello psicodramma non può non far pensare all’immaginazione attiva di cui parlava Jung. Tutto iniziò quando, falliti i tentativi di trovare nell’infanzia la causa delle sue inquietudini, Jung disse: «“Dal momento che non so nulla, farò solo tutto ciò che mi viene in mente”. Così, coscientemente, mi abbandonai agli impulsi dell’inconscio» (Jaffè, 1961, p. 215). Cominciò, nei ritagli di tempo, a costruire casette, castelli, portali, archi in pietra, il gioco che da bambino lo aveva tanto appassionato poiché «Il fanciullino è ancora presente, e possiede quella vita creativa che a me difetta» (idem), scrive Jung. Benché egli sapesse che attraverso quel gioco di bambino stava nutrendo una parte di sé dimenticata, sentiva forte la resistenza dell’io che percepiva come «una esperienza dolorosa e umiliante sentirsi costretto a mettersi a giocare come un bambino!» (ibidem, 216). Ma presto scoprì che era quella la strada da seguire, che il gioco delle costruzioni costituiva solo il principio, il rite d’entrée necessario perché nascesse ed avesse il suo corso il fiume delle fantasie. Successivamente si rivolse alla pittura, alla scultura per cercare il varco, il passaggio concreto e allo stesso tempo metaforico per accedere alle sue fantasie. Non a caso scelse l’arte, espressione massima di libertà e fantasia. Ebbe bisogno, come direbbe la Von Franz, di maneggiare materialmente degli oggetti concreti per dischiudere le porte dell’anima, e dell’arte come rituale di entrata, come avviene anche nel gioco dello psicodramma nel quale il corpo rappresenta l’elemento materiale e la drammatizzazione la forma artistica.

Una volta aperto il varco Jung vide che: «Una catena di rappresentazioni di fantasia si sviluppa e assume gradualmente un carattere drammatico: il processo passivo diviene un’azione. Dapprima essa consiste di figure proiettate, e queste immagini vengono osservate come scene su un palcoscenico. In altre parole, sognate a occhi aperti. C’è, di solito, una marcata tendenza a godersi semplicemente questo spettacolo interiore, […] ciò che si rappresenta sul palcoscenico rimane ancora un processo di sfondo; non tocca l’osservatore in alcun modo: e quanto meno lo tocca, tanto minore sarà l’effetto catartico di questo teatro privato. Il pezzo che viene messo in scena non vuole essere solo guardato con imparzialità, vuole costringere alla partecipazione. Se lo spettatore capisce che è il suo stesso dramma che si sta rappresentando sul palcoscenico interiore, non può restare indifferente alla trama e al suo scioglimento; si accorgerà, via via che gli attori si succedono e che l’intreccio si complica, che […] è l’inconscio che si rivolge a lui e fa sì che queste immagini di fantasia gli appaiano davanti. Si sente perciò costretto, o viene incoraggiato dal suo analista, a prendere parte alla recita» (Jung, 1955/1956, pp. 495-6).

La Von Franz, in un articolo sull’immaginazione attiva, si sofferma su fenomeni di intenso coinvolgimento emotivo legati alla presenza materiale di oggetti. Porta l’esempio del rituale di mangiare l’ostia, il corpo del Cristo durante la messa, metafora concreta della comunione, della congiunzione con Dio. Lo definisce uno hieros gamos, un evento sincronico al quale è possibile accedere, secondo la saggezza cinese, soltanto ponendosi con un atteggiamento di sincerità totale che per i cinesi coincide con l’atteggiamento giocoso (cfr. Von Franz, 1978, p. 17). È proprio nel gioco che, come era accaduto a Jung, si realizza il momento di maggior congiunzione tra psiche e materia ed il momento di maggiore creatività poiché le personalità della psiche acquistano un corpo per parlare e per muoversi mostrandosi nella loro vera essenza con sincerità come dice la Von Franz, “in trasparenza”, come direbbe Hillman, senza intromissioni da parte dell’Io eroico della vita diurna.

Non a caso una nota immagine alchemica, il ludus puerorum (cfr. Jung, 1944, p. 198, fig. 95), era considerata dagli alchimisti metafora dell’opera. L’opus alchemica è un’operazione difficilissima e delicatissima da realizzare, che, come lo psicodramma, coinvolge anima e corpo, in cui le sostanze materiali che vengono lavorate rappresentano la metafora corporea delle trasformazioni psichiche dell’alchimista. Diviene però un “gioco da bambini” per chi possiede la chiave della Sapienza (cfr. Calvesi, 1986, p. 20).

«Noi scriviamo per tutti,

ma non tutti possono essere chiamati a comprenderci,

perché ci è interdetto di parlare più apertamente» (in Zecchini, 2000, p. 3).

È nel gioco che si può ritrovare la fantasia e la creatività dell’infanzia, un’operazione difficile, come lo fu per Jung, che per molti è addirittura impossibile. Mi è infatti capitato di osservare, nei gruppi ai quali ho partecipato, che molti membri, pur essendo chiamati a giocare, non riescono a far vivere le immagini psichiche, ma sono presenti soltanto fisicamente e attraverso l’io diurno. Alla domanda dell’animatore: “Come ti sei sentito nel ruolo? Che sensazioni hai provato?”. Rispondono: “Normale… non ho provato nessuna emozone…”. Forse avevano ragione gli alchimisti nel dire che l’alchimia, l’arte della trasformazione fisica dei metalli, ma soprattutto psichica dell’anima, è un’arte riservata a pochi. Probabilmente a chi è chiamato dalle profondità della psiche, laddove vivono le emozioni più intime, ed è disposto a metterle in gioco. Ed essendo lo psicodramma il luogo in cui torna a vivere il processo alchemico di trasformazione psichica delle immagini dell’anima, anche lo psicodramma diviene un luogo per soli adepti. Scrive Fulcanelli, un grande alchimista:

L’alchimia è un’arte esoterica, nascosta alle grandi luminosità del diurno. È un’arte che ha delle proprie precise scansioni temporali lontane dall’ingordigia di Chronos che divora i suoi figli, che richiede lentezza, nella quale è permesso anche dilettarsi a giocare, e pazienza, perché un minimo errore può pregiudicare tutto il lavoro, che tende al raggiungimento della meta, l’oro dei filosofi. Ma la meta è anche l’opera stessa, il “gioco” trasformativo, come lo è per lo psicodramma. Anche lo psicodramma, una volta varcata la soglia, diviene un luogo nascosto, riservato ai soli eletti, in cui il tempo assume una dimensione altra, assoluta, poiché si ha a che fare con l’anima.

Nel teatro dello psicodramma ad ogni incontro sono messe in scena le immagini della psiche che si nutrono di sé e della loro bellezza, che nutrono l’anima coniugando insieme in un singolo atto intuitivo le loro due nature estetica e terapeutica, facendo vivere l’anima nella sua autenticità e bellezza, entrando in contatto e divenendo parte dell’Anima Mundi.

Bibliografia:

Anzieu, D., 1976, Il gruppo e l’inconscio, Borla, Roma.

Aurigemma L., 1989, Prospettive junghiane, Bollati Boringhieri, Torino.

Calvesi, M. – a cura -, 1986, Arte e Alchimia, Art Dossier, n. 4, Giunti, Firenze.

Corridore, A., Il teatro dello psicodrammain Cielo e pietra, n. 7, Samzidat, Pescara, 2003.

Croce, E., 1990 , Il volo della farfalla,Borla, Roma.

Donfrancesco, F., 1998, L’artefice silenziosa, Moretti & Vitali, Bergamo.

Eraclito, I frammenti e le testimonianze, Fondazione Lorenzo Valla, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1980.

Galimberti, U., 23.3.1999, Anima e cuore, in Donne, La Repubblica.

Hillman, J., 1972, Il mito dell’analisi, Adelphi, Milano, 1991.

Hillman, J., 1972, Saggio su Pan, Adelphi, Milano 1977.

Hillman, J., 1975, Re-visione della psicologia, Adelphi, Milano 1983.

Hillman, J., 1982, Animali del sogno, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1992.

Hillman, J., 1983, Le storie che curano, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1984.

Hillman, J., 1999, Politica della bellezza, Moretti & Vitali, Bergamo.

Jaffè, A. – a cura -, 1961, Ricordi sogni riflessioni di C. G. Jung, Rizzoli, Milano, 1978.

Jung, C. G., 1945/48, L’essenza dei sogni, in La dinamica dell’inconscio, Opere, vol. 8, Boringhieri,Torino, 1976.

Jung, C. G., 1934/54, Gli archetipi e l’inconscio collettivo, in Gli archetipi e l’inconscio collettivo, Opere, vol. 9*, Boringhieri, Torino 1980.

Jung, C. G., 1935, Fondamenti della psicologia analitica, in Psicoanalisi e psicologia analitica, Opere, vol. 15, Boringhieri, Torino, 1991.

Jung, C. G., 1940/1950, Sul rinascere, in Gli archetipi e l’inconscio collettivo, Opere, vol. 9*, Boringhieri, Torino 1980.

Jung, C. G., 1944, Psicologia e alchimia, Opere, vol. 12, Boringhieri, Torino, 1992.

Jung, C. G., 1947/1954, Riflessioni teoriche sull’essenza della psiche, in La dinamica dell’inconscio, Opere, vol. 8, Boringhieri, Torino, 1976.

Jung, C. G., 1954, Commento al “Libro della grande liberazione”, in Psicologia e religione, Opere, vol. 11, Boringhieri, Torino, 1979 e 1992.

Jung, C. G., 1955/1956, Mysterium Coniunctionis, Opere, vol. 14, Boringhieri, Torino, 1989.

Jung, C. G., 1957/1958, La funzione trascendente, in La dinamica dell’inconscio, Opere, vol. 8, Boringhieri,Torino, 1976.

Loewe, E., 1995, Il cuore dell’analisi, Anima, Firenze.

Moreno, J. l., 1946, Manuale di psicodramma, Astrolabio, Roma, 1985.

Migliorati, P., 1989, Teorie del gruppo e psicologia analitica, in Aite P., Carotenuto A. – a cura -, Itinerari del pensiero junghiano, Raffaello Cortina Editore, Milano.

Platone, Fedro (a), in charbonneau-lassai l., 1994, Bestiario del Cristo, Edizioni Arkeios, Roma.

Platone, Fedro (b), in Opere Complete, Biblioteca Universale Laterza, Roma-Bari, 1982.

Rosati, O., L’attivazione dell’immagine nello psicodramma junghiano, in carotenuto a., 1992, Trattato di Psicologia Analitica, UTET, Torino.

Von Franz, M. L., 1978, L’immaginazione attiva, in Rivista di Psicologia Analitica, n. 1.

Zecchini, V. – a cura -, 2000, Alchimia, Demetra, Varese.

Questo articolo è stato anche pubblicato sulla rivista “Quaderni di cultura junghiana” n°2, 2013. Per scaricarlo clicca il link: http://www.cipajung.it/q2/13_CIPA_QDCJ_2_2013.pdf

Vedi anche su questo sito: https://www.psicologia-analitica-junghiana.it/dallo-psicodramma-moreniano-allo-psicodramma-junghiano/

Un commento

Pingback: